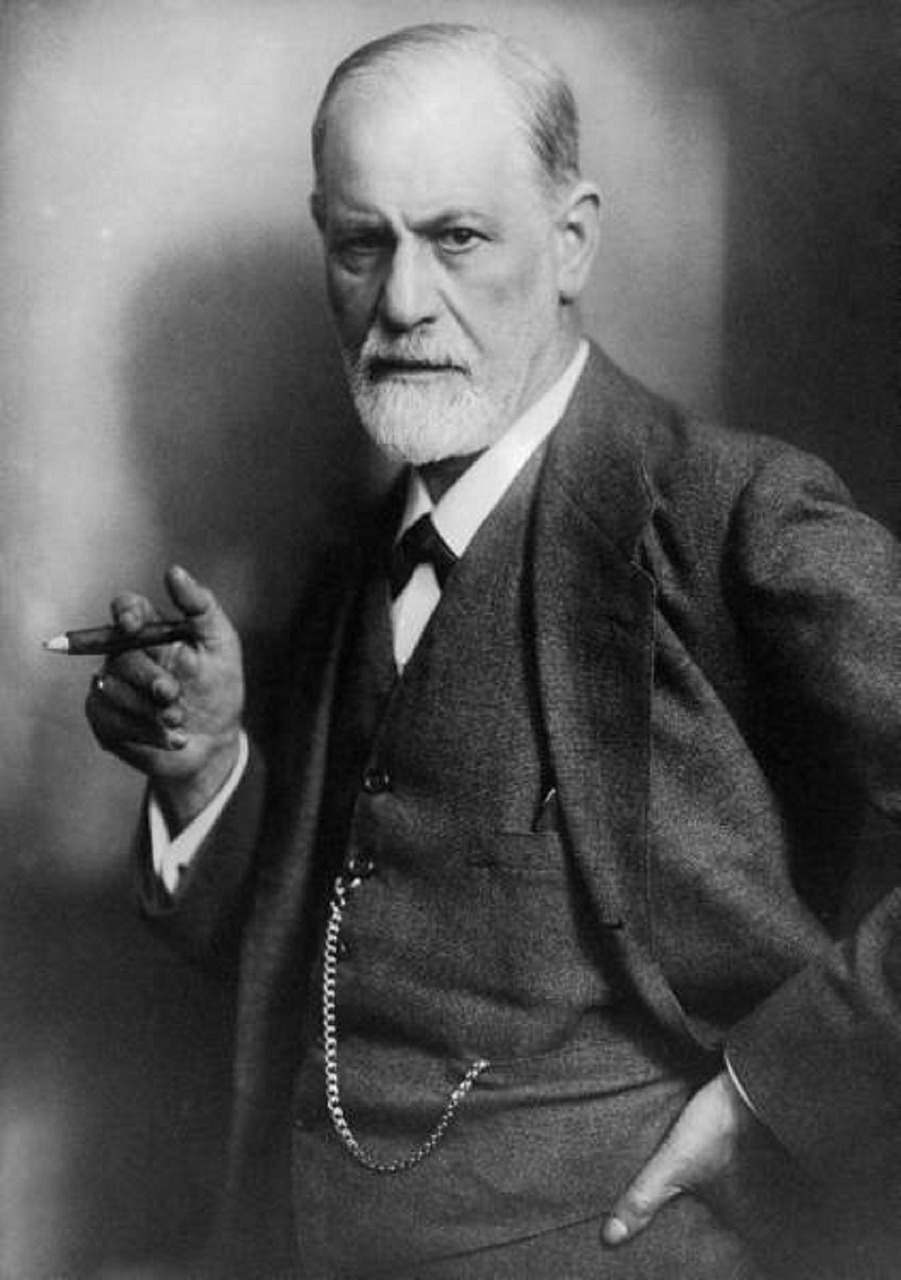

skeeze /

1938年、強引にオーストリアを併合したナチスにとって 、精神分析を業とするフロイトは危険思想の持主とみなされた。しかもユダヤ人である。このため、彼の弟子たちは危険を冒しながらも、なんとか彼をロンドンへ亡命させることに成功した。

だが彼はすでに 17年間、上顎癌のため 36回の手術をうけており、上顎と口蓋の殆どを消失していた。亡命後も癌の痛みに耐えながら、執筆活動を続けた。

それにもかかわらず、彼は「宗教もマルクス主義も願望の産物で、幻想にすぎない」として宗教を全否定していた。

ただ、亡命半年後にはガン末期症状が出現し、その告知をうけた彼は「これ以上苦痛に耐える意味はない」と医師に依頼し、モルヒネによる安楽死を選んだ。 83歳であった。

無意識の発見

彼の精神分析法は、無意識がわれわれの行動を決定しているという画期的な発見によって、 20世紀の医学史に燦然と輝いている。

つまり、われわれは自分の意思に基づいて行動しているのではない。心の重心はむしろ無意識にあり、行動は無意識によって決められていると言ったのである。

この無意識は通常、夢をみることで、それと知ることが出来る。自分で見たいと思って見ているわけではない。それどころか見たくないものまで、夢には出てくる。自分の意識のとどかない無意識の世界で創られていることになる。

無意識は夢にあらわれる

ただ、フロイトの考えはこうだ。

我々は眠らなければ死んでしまう。この睡眠を守るためにわれわれは夢を見ているのだ。

また、夢には訳の分からぬ内容もあるが、よくよく分析すれば、必ず意味があり、なんらかのメッセージを含んでいる。

また、たとえ同じ内容の夢でも、個人個人の過去や背景を知った上で分析すれば、メッセージの内容は異なってくるとした。

さらにフロイトは、睡眠を守るため、刺激の強い夢はしばしば無意識のうちに加工されているとした。つまり、私たちの心底には、日頃抑圧されたものが無意識のなかに渦巻いており、それが夢のなかで浮上しようとする。

しかしそのままでは刺激が強すぎて睡眠を障害するため、緩やかな内容につくりかえられていると考えた。

そこでフロイトは、この創りかえられた内容をもとに戻して、心底に潜む本心を探ろうとしたのである。

無意識は度忘れにもあらわれる

ところで無意識は、夢のなかだけでなく、目覚めているときにも経験することがある。

たとえば卑近な例では、突然相手の名前を失念したり、鍵をどこに置いたか思い出せなくなることがある。この類の度忘れは誰もが経験しているだろう。

われわれはそれを偶然とか不注意といって済まそうとするが、あれほど思い出せなかったことが、しばらくすると、ふと口をついて出てくる経験もする。

無意識のなかで、思い出したくないという気持ちが働いたのではと、フロイトは考えた。

無意識はこころの病にもあらわれる

さらに、フロイトは診療のなかで、こころの病の原因が無意識のなかにあるという発見をした。

フロイトは開業医であり大学の研究室にいるわけではない。たまたまユダヤ人であったため、研究室に入れず、やむなく開業医となったのである。

したがって、外来に来るヒステリーの女性患者を相手に、1例1例、心理分析をおこないながら、治療に取り組んだ。

ところが彼女らは、身体上どこにも異常がみられないのに、体が痛い、手足がしびれる、言葉が出なくなった、幻覚がおこるなどの不定愁訴を訴えるのである。

そこで、彼は患者が自由に連想して語る内容から、無意識のなかに抑圧されたものを探り当て、患者がそれを思い出すことによって症状が消えるという経験を積んだ。

最初彼は催眠療法でこれを行っていたが、治療効果が不十分であったため、患者を横臥させ、どんな些細なことでも自由に語らせるという手法で、治療成績を上げることに成功した(自由連想法)。

生の欲動と死の欲動

フロイトは、人の欲望には自分が生きるための食欲と、子孫を残すための性欲があると考えたが、のちにそれらを一括して「生の欲動」とし、ほかにもうひとつ「死の欲動」が存在するとした。

彼は、戦争や大災害を経験をした人々には、しばしば思い出したくないシーンがフラッシュバックしてくるという事実から、それを思いついた。

ひとには生きようとする欲動だけでない、ひたすら過去の状態に戻ろうとする、いわば「死を求める欲動」というものがあるようだというのである。

フロイトの死生観

彼が死について語った論文が残されている。

「死は人にとって不自然なものではない。本来死ぬのが自然である。ひとは死が嫌なのではなく、死の本能のままに死んでいく自然死を望んでいる。普通の死は自然死でないため、ひとは死を恐れているのだ。」

じつはこれには後日談がある。

フロイト 64歳のとき愛娘が急死し、その 3年後には、わずか 5歳の孫が粟粒結核で他界した。

打ちひしがれたフロイトは、悲嘆のなかで、死の本能について、上記の論文を執筆した。

ただ、親しい友人に、これは娘の死の前に書いたことにしてくれと頼んだ。

そうしなければ、「悲しみに耐えるために、幻想として書き上げたと受け取られかねない。それでは一般の宗教と何ら変わらないことになってしまう。」と言ったという。

それから 20年後、 17年に及ぶ闘病生活に疲れ、モルヒネによる死を選んだフロイトの心境は、如何ばかりであったろう。

あまりの苦痛に自然死を選べなかった彼の無念が伝わってくるようである。