山脇東洋と酒井忠用

たとえ処刑された罪人であっても、そのからだを切り刻んで中を覗いてみるなど、儒教国日本では義に反する不遜極まりない出来事である。

五臓六腑の真否を正すため人体解剖をしたいという山脇東洋の願いは、不義・不忠のきわみであった。

それをお上に申し出るのも非常な勇気を要したが、許可すべきかどうか、京都所司代酒井忠用(ただもち)も頭を抱えたに違いない。

慣例がないと拒否すれば済むはずであったが、結局彼は認めた。

それが日本の医学史上に残る画期的な事件となった。

彼が躍る心を押さえて記した解剖書は学術書と呼ぶにはほど遠い簡略なものであったが、それまで信じられていた五臓六腑の虚構があばかれ、漢方は一挙に信を失ったのである。

宝暦4年(1754)のことである。

杉田玄白、長野良沢、中川淳庵

その17年後の明和8年(1771)、偶然刑死体の解剖を見学する機会に恵まれた杉田玄白(38才)、前野良沢(48才)、中川淳庵(32才)の3人は、持参した蘭語人体図鑑ターヘル・アナトミアの正確な記述に驚嘆し、学問を志す者にこの事実を一刻も早く知らしめんがため、なんとしてもこれを翻訳し世に出そうと決心した。

しかし、そう言ってはみたものの、蘭語知識のある前野良沢ですら1,000語程度の語学力しかない状態ではとても翻訳などおぼつかず、蘭語に不案内な玄白、淳庵にいたっては、「誠にろ舵なき船の大海に乗り出せしが如く、ただただあきれにあきれて居たるまでなり」と嘆息した。

それでも良沢の家に、3人のほか桂川甫周、石川玄常ら数人が集まり解読作業が始まった。

盟主である良沢は藩主より「オランダ人の化け物」と揶揄されたほどの変人であった。

彼が見つめているのは“ターヘル・アナトミア”ではない。

西洋である。

そのため蘭語をマスターして西洋の書物を読み、誰よりも西洋を知りたいという大望を抱いていた。

噂を聞きつけ様々な人が参加したが、遅々として進まぬ作業に辛抱しきれず、去っていくものが多かった。

辞書がないうえ、蘭語知識がなければ翻訳が進まないのは当然である。

どうしても意味が採れない場合は、仕方なく直訳して音のまま記載せざるを得なかった。

ところが、実はさらに厄介な問題にぶつかってしまった。

やっと意味がとれても、その蘭語に該当する日本語の存在しない事態が続出したのである。

もはや自分たちで適当な日本語を創るしかない。

適当な日本語、神経・動脈・軟骨

彼らはこの困難をしのぎながら、知恵を絞って神経・動脈・軟骨などの日本語を創り出したのである。

“ターヘル・アナトミア”は医学書としては入門書のごとき平易な書物にすぎない。

しかし、この間の事情を知れば、彼らの容易ならざる苦労の一端が偲ばれよう。

玄白は几帳面であった。

その日の会合が終わると自宅に戻って日々の訳文を整理し、草稿を練った。

意味の取りにくいところは、中国や日本の書物を参考に、玄白自ら随処に補足を入れ読者の便宜をはかった。

解剖図は他の解剖書からもおおいに引用した。

したがって、出来上がりは単に“ターヘル・アナトミア”の翻訳書ではない。

玄白によって咀嚼され、変形された解剖書である。

しかし、この玄白の親切な補足がなければ、出版しても他人には理解できず、読む人もないまま埋もれてしまったかもしれない。

玄白はこうして3年間、地道な努力を続け、11回も原稿を書きなおしたのち、不完全ながら翻訳作業を終了した。

この不完全が問題であった。

現実主義者と完全主義者

この翻訳グループはまとめ役の杉田玄白と学究肌の前野良沢が両輪となって構成されていた。

したがって、大体の意味がとれればよしとして先を急ぐ玄白と、意味がはっきりするまで立ち止まろうとする良沢のせめぎあいがしばしばみられた。

翻訳作業の中心は良沢である。

玄白にとって3年間はあまりに長く、良沢にとっては短かすぎた。

人体の秘密を早く世に知らしめたい現実主義者・玄白は校正もほどほどに、出版に踏み切ろうとした。

一方、完全主義者・良沢はこれをよしとせず、最後まで著者として自分の名前を入れるのを拒んだ。

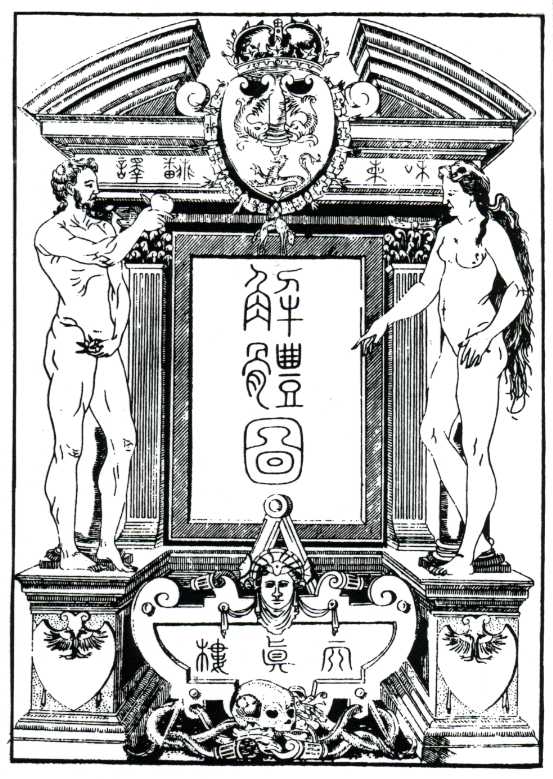

こうして、解体新書は玄白の著作となって世に出ることになった。

ただ当時は、西洋のことについて書くのは禁止されていたため、この刊行が幕府の禁忌に触れ発刊禁止になる可能性があった。

そのため、桂川甫周の父、甫三(法眼)に相談し、大奥から内々に献上していただくという作戦をとった。

これが功を奏し、解体新書の発刊はお咎めなしで終わった。

爾来、玄白のもとには教えを乞う門人が殺到し、漢方から蘭学に転ずる者が続出した。

名声を得た玄白は出世街道をひた走り、江戸きっての名医と賞賛されることとなった。

一方、良沢は『解体新書』以後、玄白とは疎遠になりひたすらオランダ語の研究に没頭した。

自らの名声は求めず著作を出版するでもなく、世に知られることなく81歳の生涯を終えた。

その心中はいかばかりであったろう。

その良沢を横目に見ながら、栄達を遂げた玄白の心中も穏やかではなかったであろう。

『解体新書』の発刊は西洋医学発展の礎にとどまらなかった。

西洋文明を知るための突破口となったのである。

無論それは本人たちの知るところではなかった。

なにはともあれ、この対照的な二人がタッグを組んだことで、日本の蘭学が大きく開花したのはまぎれもない事実である。

『解体新書』から40年、富も栄誉も得た83歳の玄白は回想録を記している。

回想録、蘭学事始

有名な『蘭学事始』である。

すでにこの頃、良沢の名を知る人はなかった。

玄白は自分の余命も長くないことから、『解体新書』発刊前後の事情を書きとめておこうとした。

あの翻訳事業は決して自分ひとりの手柄ではない。

むしろ自分は蘭語を知らず、前野良沢こそが翻訳の中心人物がであったと書き記した。

無名のまま世に埋もれて去った良沢に対する自責の念がこの本を書かせたようにも思えるのである。

『蘭学事始』から2年後、安心したように玄白は世を去った。