幕末

幕末 村田蔵六(大村益次郎)の武士道

適塾は医学塾というより蘭学塾である。医師緒方洪庵が診療と平行して開設したものである。その人情味溢れる教育指導は全国に鳴り響き、門弟は延べ3000人を数えたという。幕末、西洋を知るには蘭語だけがその糸口であり、ペリーの恫喝に驚いた若者の多くは...

幕末

幕末  四季雑感

四季雑感  明治

明治  幕末

幕末  明治

明治  明治

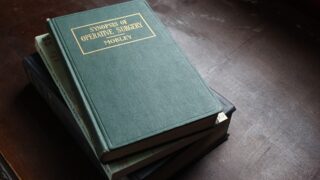

明治  医学史ひとこま

医学史ひとこま  医学史ひとこま

医学史ひとこま  記憶に残る伊予人

記憶に残る伊予人  平安時代

平安時代  幕末

幕末  日本人について

日本人について  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語  伊予物語

伊予物語